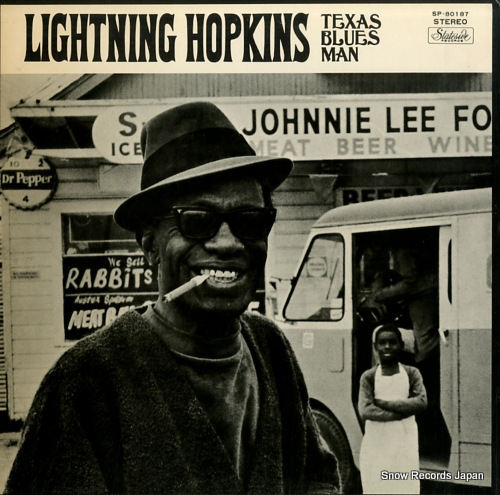

“稲妻男”ライトニン・ホプキンスは、1912年3月15日テキサス州センターヴィルに生まれた。ブラインド・レモン・ジェファスンにギターを学んだ少年は、やがて唯一無二のブルースマンとなり、1982年1月30 日に亡くなるまでニヒルにブルースを歌い続けた。時代の流行り廃りをサングラス越しに眺めては、咥え煙草で笑い飛ばしたのだ。録音の方も多くのレーベルに膨大に遺している。追っかけする方としては大変なブルース人生なのだ。

ま、詳しく知りたい人は安心してググってくれ。戦後カントリー・ブルースのトップアイドルである彼の情報はたくさん溢れているのだから。

さて、今回カバーした「Baby Please Don’t Go」だが、最も古そうな録音はビック・ジョー・ウィリアムのようだ。

それにしてもこの曲は、色々なミュージシャンのカバーが有るし、歌詞がそれぞれ少し違ったりして大変だ。ま、それでも1番目の歌詞は大体同じ。

「ベイビー、ニューオリンズに行かないでおくれ」

「だって俺はお前を心から愛してるから」

なぜ「ニューオリンズに行かないでくれ」と、男が懇願しているかというと…。

どうやらこの大きな港町には昔から歓楽街があって、売春宿を兼ねたダンスホールなども多くあったようだ。「朝日の当たる家」なども有名だけれど、「ニューオリンズに行く」という女は、ヤバイ夜の街に身を落とそうとしてるわけだ。そんな女に、「なあ、行かないでくれ、愛してるんだからさ」と、未練がましく泣きつく男のやるせない歌なのだ。

コロナの禍が進む中で、夜の街が非難されている。ま、無神経に対策を取らずに営業を続ける店ならば、すぐにでも廃業して欲しいものだが、この苦しい状況でも懸命に生きている人たちは生き残って欲しい。どうしようもない生き方ってやつは、いつの時代にも出てきてしまうと思うのだ。

人生は勝ち負けではないよ。どんな状況でも、最後まで生きようとすることが当然だと思うから。