友達が離婚したらしいとのニュースが流れてきた。突然のことだったので驚いたが、それ以上に自分の身体にも痛みが走ったことの方に動揺してしまった。いつもの調子ならば笑い飛ばせるはずなのに、今回に限っては心配になってしまったからなのかもしれない。いつの間にか50歳も過ぎて子育てはひと段落の世代ではあるが、今度は両親の介護なども始まってきている。あいつのお袋さんは無事なのだろうか。そんなことまで勝手に思い込んでしまった。今となれば特別な時代の恩恵を受けて、浮かれた青春時代を送る事ができた我々ではあったが、とっくにあの淡い幻想も消え去り、老いも確実に訪れて来ている。ここから先はどのようにして生きていこうか。当たり前のように小学生の頃に描いた作文とは全く違った人生になってしまった。それでも、どのようなことがあったとしても、結局は今の道を選んできたということになる。ならば老後はブルースマンになりたいものだ。今でも海の向こうでは、こんな具合にローカルなブルースマンたちが素朴な椅子を並べてブルースを奏でている。年老いた彼らは、くだらない話を繰り返してワイワイと楽しそうだ。人生の最後をそうやって過ごせたら十分に幸せなのではないだろうか。

ところで、一般的に「誰のような人生を送りたいですか?」と問われたとしたならば、ブルースマンがランクインされることはありえない。大酒呑みのブルースマンであればなおさらだ。破滅に向かう物語は映画やドラマの中でこそ見ていられるもので、こんな厄介な男が近くにいるとなればウンザリしてしまう。それでも世の中というものは不思議なもので、そんなどうしようもない男が愛されるケースだって少なくはないのである。

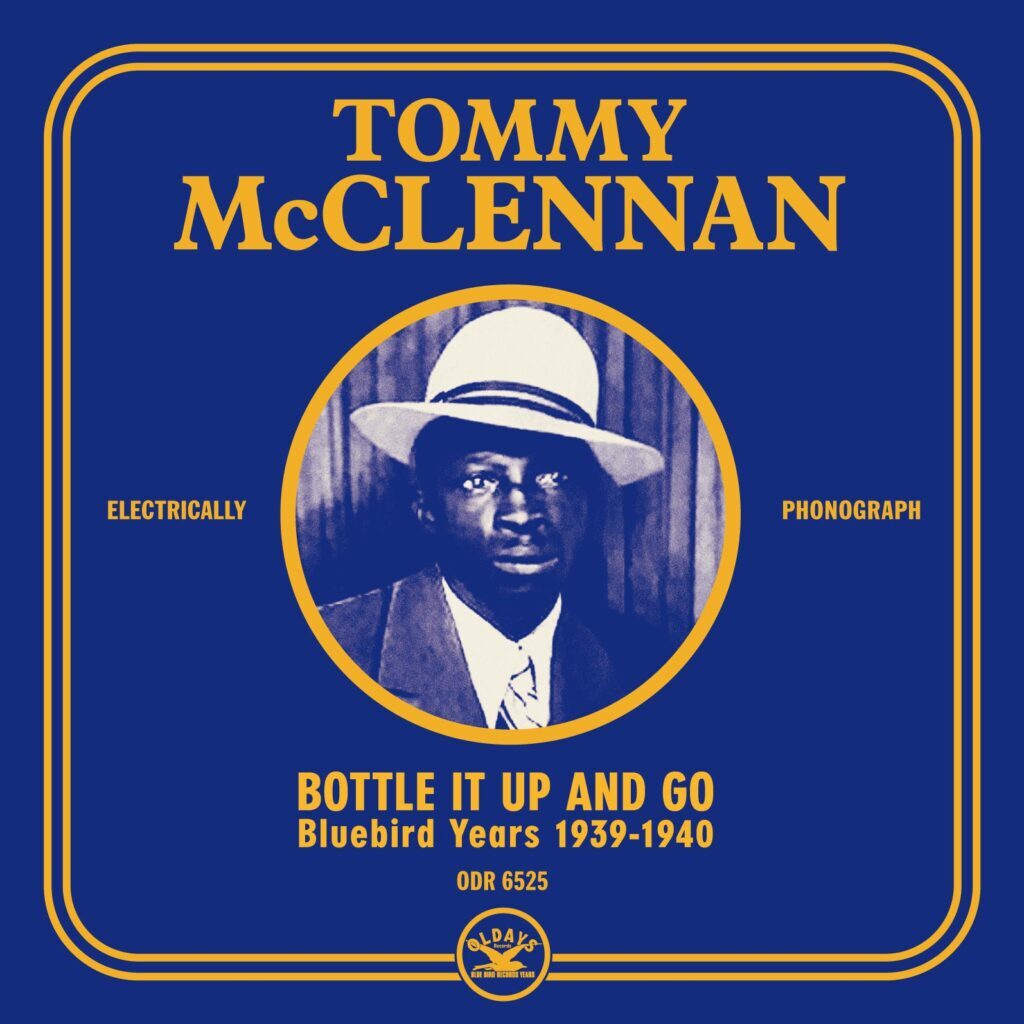

さて、トミー・マクレナンはそんな男のひとりだ。1908年にミシシッピーで生まれた彼は、綿花の主要な出荷場所であったグリーンウッドで働き始めた。ここで様々なブルースマンたちとの出会いもあり、そのデルタ・ブルースを学んでいくのだった。初めてマクレナンのブルースに触れる人は、酒で荒れた唸り声とギターを叩きつけるようにしてビートを刻んでいくスタイルに、とても荒々しい印象だけを受け取ってしまうかもしれないが、ギターの腕前は同世代の大スターであるロバート・ジョンソンに比べても引けをとってはいない。コードを分解して構成しているフレージング、さらに絶妙なブルー・ノートを響かせ味付けをしていく技法など、目を見張る録音がたくさん残っている。もちろん、その頃のジューク・ジョイント(安酒場)での演奏は評判になっていくのだった。

そして1938年頃、戦前ブルースのレーベルとして有名なブルーバードは、人気アーティストであったビック・ビル・ブルーンジーからマクレナンの存在を知らされ、さっそくメンフィスの農場へ出向き、彼をシカゴへと招き入れた。当時のシカゴのような大都市では、リロイ・カーやタンパ・レッドに代表されるシティ・スタイルが主流となっていて、ブルーバードでも「ブルーバード・ビート」と呼ばれた軽快なリズムを押し出していたのだったが、1930年代中期になると、弾き語りやそれに近いものの人気も復活し始めてきていた。いち早くその波に乗りレコーディングを始めていたのがロバート・ジョンソンで、ブルーバードはそれに続けとばかりにトミー・マクレナンを売り出そうと考えていたのだ。

ところが、マクレナンは田舎者丸出しのスタイルで酒と女のブルースを歌い、何かと人に酒をたかり続けた。さらに平気でトラブル用語を使うことも多かったために揉めごとも多かったらしい。まさに彼の最大のヒット曲「酒のことしか頭にない女」とは自身のことのようだ。マクレナンはこの歌の中で「もうこれ以上呑むのは止めな」と女に忠告していたのだが、それでも自身は粗悪な密造酒を飲み続けてしまった。晩年は完全なアルコール中毒になっていて、ブルーバードから何枚ものレコードを出したミュージシャンの面影はなかったという話も残っている。

こうして彼の人生を振り向いてみれば、「ほら見たことか」「ブルースマンなんてロクなもんじゃない」との声が聞こえてきそうだが、マクレナンは「Cotton Patch Blues」のような望郷の歌もよく歌っている。ミシシッピーに残してきた女に向けて「俺が落ち着くまで、お前も元気でいてくれ」と歌っているのだ。だからだろうか、彼のレコードは南部でも良く売れたという。大都市シカゴで、故郷の女を思い出す男たち。田舎で、自分を残してシカゴに行った男を想う女たち。どちらも当時の社会では弱い立場にあった人たちだった。強い男だけが優しくなれるものではないのだ。弱い男だからこそ、弱い立場にある人たちへ優しさを届けることができたのだと思う。誰でも永遠に強者の立場には留まれない。弱者になった時にこそ、本当の優しさは問われているのかもしれない。