ビリー・ホリデイはジャズ歌手として成功し始めた頃、母親のために小さなスナックのような店を開いてあげた。料理上手な母親の作るフライドチキンなどが評判で、店は大いに賑わった。しかし客の大半は金がないビリーの友達ミュージシャン。ほとんどがツケだった。それでも母親は大盤振る舞いの毎日。そんなある日、今度は金に困ったビリーの方が母親に借金を申し込みに行く。しかし母親には「God bless the child that’s got his own!」「神さまは自分で稼いでくる子どもを祝福なされる」と、すげなく断られてしまった。店を持たせるのに出資していたビリーは怒りが治まらずに家を飛び出してしまうのだが、しばらくした後で、この出来事を昇華させて曲を書き始め、作曲家のアーサー・ハーツォグ・ジュニアにも手伝ってもらい「God Bless The Child」を書き上げた。

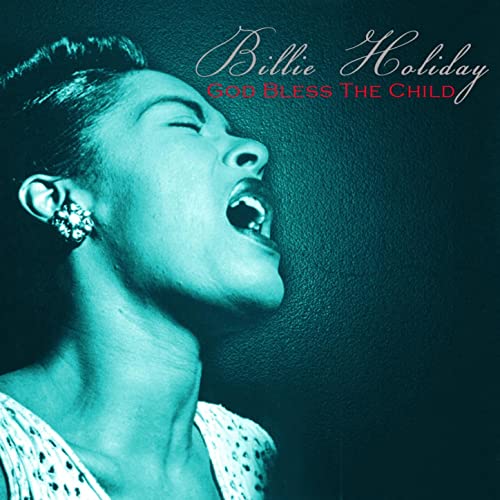

God bless the child / Billie Holiday & Arthur Herzog, Jr.

Them that’s got shall get

持つ者にはさらに多くが与えられ、

Them that’s not shall lose

持たざる者からはさらに多くが失われる

So the Bible said and it still is news

聖書にはそう書いてあるが今だにその通りだ

Mama may have, Papa may have

But God bless the child that’s got his own

That’s got his own

お母さんとお父さんが持っていても神様は自分で稼いで持ってる子に祝福を与える

じつは「God Bless The Child」が生まれた背景に関しての諸説は他にもあるのだが、冒頭に話してみたのが最も多く語られているようだ。ところで、ビリーの公式スタジオ録音曲は、別テイクや没テイク除けば323曲とされているが、そのうち自作オリジナル曲は10数曲で、彼女のために書き下ろされた曲を合わせてもそれほど多くはない。そして「God Bless The Child」は、彼女の他の代表曲である「Don’t Explain」や「Strange Fruit」に比べてみると、面白おかしく作られている。皮肉というスパイスも含まれているのかもしれないが、「男にすがる女」や「人種差別」の苦悩から比べたら笑い飛ばせるものだ。女性ジャズシンガーにとって定番曲になったのは当然のことなのだろう。

そしてジャズ系以外では、1972年に公開された映画「ビリー・ホリデイ物語/奇妙な果実」に主演したダイアナ・ロスも歌っている。公開当時はソウル系の彼女が抜擢されていることに批判もあったようだが、歌も演技も素晴らしく、容姿は似ていないのにもかかわらず、ホンモノのビリーに見えてくる。そしてさらに他のジャンルの人たちにも取り上げられていて、グリニッジ・ヴィレッジのフォークシーンで中核的存在だったデイヴ・ヴァン・ロンクのバージョンにはアメリカの計り知れない懐を提示されたようで感心させられてしまう。自分にはビリー・ホリデイの曲なんかとても歌えないと思っていたものだが、彼のアレンジは誰もが歌って楽しんでいいのさと背中を押してくれるものだ。

さて、今では肌の色もジャンルも国境も越えて、そのままを愛されているビリー・ホリデイ。しかしながら彼女の歌は始めから苦しい生活と引っついていた。彼女の人生が語られる時にはいつも「貧困」「人種差別」「強姦」「娼婦」「酒とドラッグ」「最悪なヒモ男」などと、あらゆる辛酸をなめた話しが持ちあがる。そして晩年が近づくにつれ、彼女はその引っついてしまったものたちに寄生され崩されていった。

酒やドラッグによって彼女の声が壊され出なくなってくると、今度は歌唱法がどうだとか、もともと発声法も教育されたものでないと批判する人たちも増えてきた。しかしそれらはビリー・ホリデイの表現に対しては似合わないジャッジのあり方だった。彼女が歌ってきたのは彼女の暮らしであって、単なるフレーズではなかった。降りかかる憂鬱を言葉で繋ぎ合せ、時には祈り、ジャズという音楽でスウィングさせてきたものだ。そんなに熱心なジャズファンでなくても、ビリー・ホリデイを数曲聴いてみれば、遠く離れた東洋の歌姫たちも真似していたことに気がつくだろう。その歌声は世界中のミュージシャンに大きな影響を与え続けてきた。それにしてもビリー・ホリデイの特別感はどこからくるのだろう。彼女よりも声量を持ち、綺麗に、じょうずに歌う歌手も多くいるというのにだ。彼女が歌うと裏側に引っついたものまでを感じ取ってしまうからなのだろうか。でもそれこそが「あなた自身を歌いなさい」という彼女からのメッセージなのかもしれない。