まだ若い頃に「ロックを演るならブルースを聴きなさい」という洗礼を受けた。当たり前だがカッコイイという音にも出会うこともできた。でもブルースがどれだけ素晴らしい音楽かということを知ったのは、もっと歳をとってからだった。とすれば、歳を重ねていくことにだって、思いがけないプレゼントが届くようなこともあるわけだ。

昔はブルースと言えばマディ・ウォーターズやハウリン・ウルフ。もちろんストーンズの影響だ。そして多くのロックファンが遡ったようにロバート・ジョンソンを追いかけて挫折した。「俺はロバジョンを聴いてるぜ」と武装はできたものの、オリジナルを理解するのは簡単ではなかったのだ。それでもカントリー・ブルースと呼ばれる中にも、肌なじみの良い音を見つけることができた。そしてそれらのほとんどが、ウキウキするリズムを包括していた。ラグタイムってやつだった。

1898年ミッシッピーに生まれたビッグ・ビル・ブルーンジーは、ラグタイム・ギターの達人のひとりだ。強力なベースラインとメロディックなリードラインを恋人たちのように結びつけ、生涯で500曲以上は録音したと言われている。コトの始まりは10歳の頃にタバコの箱でフィドルを作り、同じように空箱でギターを作った友人と、白人達のピクニックについていって演奏したこと。そこでの演奏を気に入ってくれた白人から新品の楽器を買ってもらい、練習に明け暮れた彼らは地元で人気者になっていくのだった。

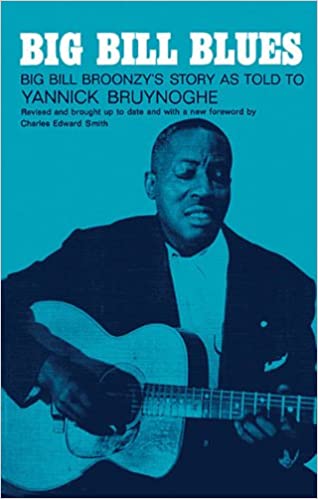

ところで、このフィドルという楽器は見た目はバイオリンだが、アイリッシュ音楽やブルーグラスのような民族音楽に使われるものである。「バイオリンは歌うけど、フィドルは踊る」と言う謳い文句があるように、クラッシックのようにかしこまった感じではなく、ワイワイと楽しむもののようだ。彼の自伝「ビック・ビル・ブルース」では自分自身のことを「陽気な酒飲みで、いつも女と遊んでいた」などとも書いている。大ぼらを吹いてる面も否めないが、陽気な性格はこの頃からのようで、後にシカゴに出て活躍し始めると、後輩ミュージシャン達の面倒も良くみている。貧しい生活の幼少期のようだったが、故郷の南部の大地から学んでいたことは、奪い合うのではなく分け与えることの大切さであったのであろう。とかくミュージシャンは独りよがりになりがちなものだが、ビルは故郷である南部のブルースと、生活を共にする仲間たちを生涯愛し続けたのだ。

それにしても、ブルースマンとして長く愛された彼の人生を辿っていくのはワクワクするけれど大変だ。それでも追いかけずにはいられないのだから諦めよう。思い返せばエリック・クラプトンがカバーして有名になった「Hey,Hey」を聴き、親指でE弦を弾くのを真似したくてコピーしたのが始まりだった。さらに、若い頃の曲を集めて編集したアルバム「The Young Big Bill Broonzy 1928-1935」の12曲目「Good Liquor Gonna Carry Me Down」と、13曲目の「Skoodle Do Do」の連続パンチにヤラレ、深みにハマってしまうのだ。今だってこの記事を書きながら他のアルバムを聴きまくっている。やはり今夜も寝る時間が無くなってきてしまった。だからそれらはまたいつか紹介したい。ビック・ビル・ブルーンジーを今回だけでまとめ上げることなど不可能だと悟ったからである。1927年の初録音から始まり、マディ・ウォーターズらエレクトリックな世代に影響を与えたこと。他のシンガーやミュージシャンのサポートをしていたこと。盟友であるウォッシュボード・サム、サニー・ボーイ・ウィリアムスンらとも一緒に活動していたことなど、偉大なブルースマンの名演はあまりにも多すぎる。

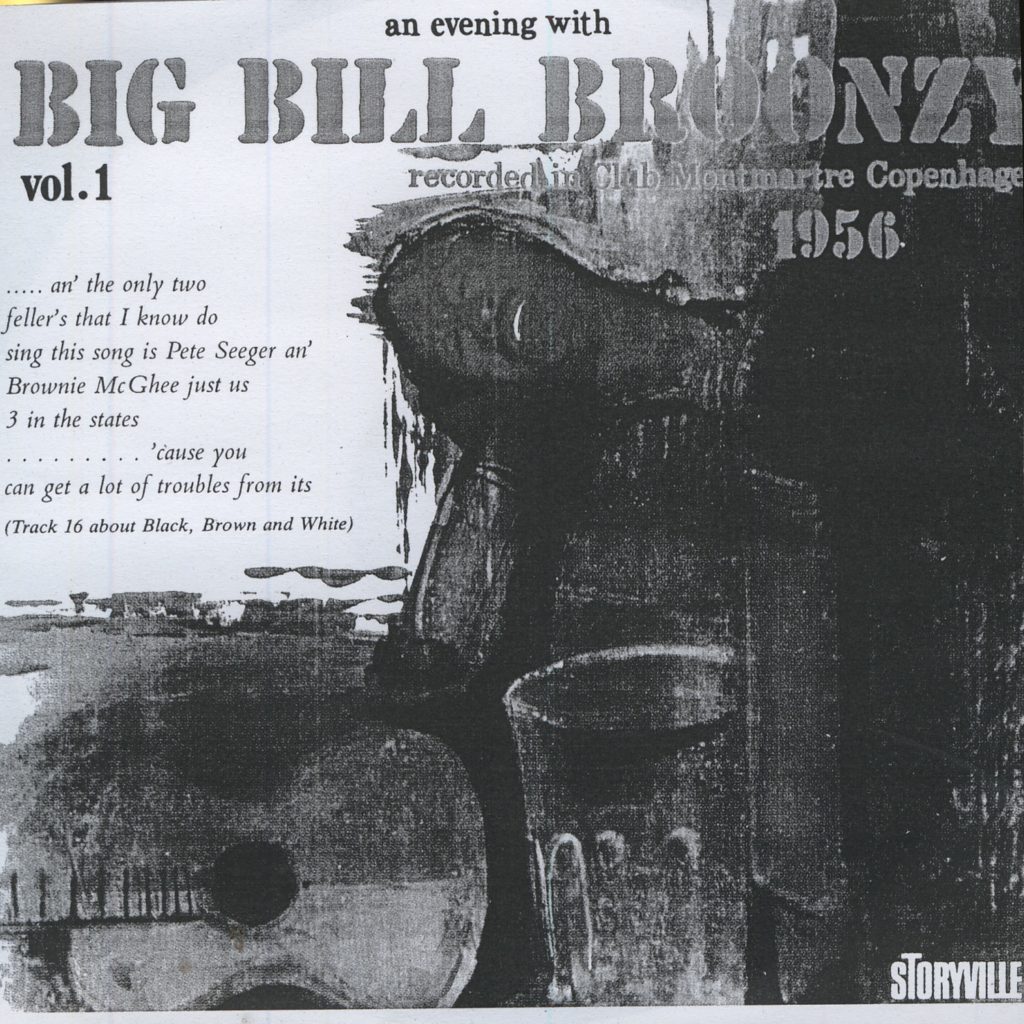

さて、好きな曲が多過ぎてどの曲を選ぶのかはお手上げ状態ではあるが、それでも何かをカバーしてみたくて、あえて晩年の作品から「Somebody Loves Me 」取り上げてみた。ビルは1950年代に入ると、フォーク・ブームの煽りを受け、その歌い手として世界中で公演を行っている。特にヨーロッパ・ツアーにおいては多くのロック・ギタリスト達に影響を与えている。「Recorded In Club Montmartre Copenhagen 1956, Vol. 1 (Live)」は彼が亡くなる2年前、1956年に吹き込んだ音源集。フォーク・リバイバル期のブルース需要を伝える貴重な作品でもある。若い頃に吹き込まれた演奏に比べ、白人のフォーク・ブルース・ブームに合わせた軽めの演奏を批判する人もいるが、この頃の彼のライブは録音技術の向上も相まって、まるでその場にいて聴いているかのようだ。もちろんビルの演奏を見たヨーロッパの聴衆は、彼の演奏技術に驚嘆の声をあげたと伝えられている。

昔から伝わる南部のブルースも、洗練されたシティ・ブルースも、貧しい者の心情を歌うフォーク・ソングも歌うことができたビルは、都会に出ることで売れたが、自分達の演り方に誇りを持ってブルースを愛し、田舎での生活も続けていた。他のブルースマンと同じように破天荒な出来事もあったようだが、とても幸せな人生だったと思える。1958年8月、彼の葬儀はシカゴのメトロポリタン葬儀場の大きなチャペルで行われた。ビルの古くからの友人らが集まり、ギタリストもピアニストも、彼に思い出を持つものは皆、シャベルを持って棺に土をかけたという。ずっと今までブルースは哀しみから逃れるために歌うものだとばかり思っていたが、どうやら幸せになるために歌う歌こそ、本物のブルースなのではと思えてきている。