2021年8月24日、ローリング・ストーンズのチャーリー・ワッツが80歳で死去した。またひとり、ロック界の名ドラマーが鬼籍に入った。次々に届いてくる惜しまれる声の中には驚いている人たちも多く、自分もまたそのひとりだった。今秋に予定していたストーンズの北米ツアーには参加できないという情報が流れていたものの、休養をとればまた復活してくれるものだと思い込んでいたからだ。なによりも、自分の生活の一部となっていたストーンズのメンバーが消えていく事などは思いもしていなかったし、CDやDVDを置いている棚を眺めれば、かなりの部分をストーンズが占拠している。新しいアルバムも製作中だったとも聞いていた。そこでもチャーリーは相変わらず平然とドラムを叩いていたはずだ。やはり切ない気持ちでいっぱいになってくる。

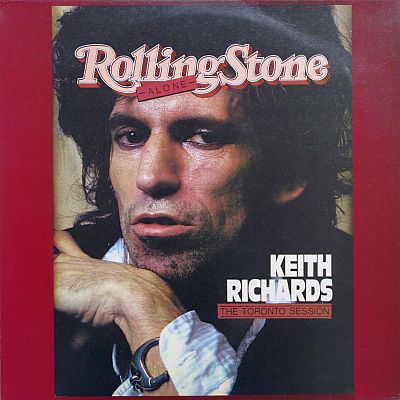

チャーリー・ワッツの死後、多くの評論家や彼から影響を受けたアーティストたちが、チャーリーのプレイ・スタイルを語ってくれている。その中で特に注目したいのは、ローリング・ストーンズという世界最高峰のロック・バンドを支えるエンジンであり続けたということだった。シンプルなドラム演奏ながら、キース・リチャーズのギターと共に、バンドのリズムの軸を作り上げた偉業はまさに特別なものだった。チャーリーの残されたコメントには「気ままなジプシーのように方向転換していくキースのプレイだが、それに息を合わせていくことはとても楽しい」など、キースとのコンビネーションを語ったものが多かった。実際にチャーリーは、昔からキースのアンプを自分の近くに置き、バンドのビートがズレてしまわないように、全神経を集中させていたらしい。

この二人が作り出したビートに他のメンバーが乗っかってくることで、あのストーンズの特別な揺れが出来上がった。ここを理解していないと、ストーンズの曲を再現するのは難しい。どのパートにしても複雑で難しいフレーズというのはそうそう無いのだが、あのストーンズ・マジックまでもを演奏できる人たちは見たことがない。もう少し詳しく説明すると、どうやらチャーリーとキースのリズムの取り方は、腕を引っ張り上げるようなリズムの取り方で、どちらかというとルーズな感じだ。ロン・ウッドや、脱退してしまったがベースのビル・ワイマンも同じようなリズムの取り方であり、ボーカルであるミック・ジャガーだけが、腕を振り下ろすように前のめりに推進させていくリズム感である。同じ音符を演奏するにしても、このタイミングの微妙なズレや、スピードの違いまでもをブレンドしないとバンドは出来上がらない。参考までにこの動画にリンクを貼っておく。初期の演奏だがキースの腕の振りを良く見ると、カッティングの仕方には腕を引き上げる要素も見て取れる。ブライアン・ジョーンズの身体の揺らし方も横揺れだ。それに対してミックはもちろん、観客のノリさえも縦揺れなのは明らかだ。自分もこの時期のライブを味わえていたら、もっとマシな演奏ができていたかもしれない。

さてさて、もはや当初からのメンバーはミックとキースだけになってしまった。ロニーが側にいてくれるのは力強いが、やはりチャーリーがいないのはとても悲しい。今までいくつもの危機を乗り越えてきたバンドだが、ここから先も乗り越えていけるだろうか。不安は残ってしまう。自分だけじゃく、今もストーンズの揺れを必要としている人たちはたくさんいるのだ。それでも、そろそろチャーリー・ワッツにお礼を述べなくてはいけない。生涯を通じて心地良いビートを届けてくれてありがとう。どうぞ安らかに。