年末からジャズ・ギターを習い始めた。ついにと言うべきなのか、ようやくと言うべきなのかは分からないが、始まったと言うことはその時が来たと言うことなのだろう。ロックンロールにかぶれていた時期はジャズを聴くこともなかったが、ブルースに癒されるようになった頃からはジャズという音楽にも頻繁に交差するようになっていた。ただ、ロックやブルースのギタリスト達から受けたような、衝動という揺さぶりがそうさせたのではなかった。この音楽をもっと知りたいと思わせたのは、ビル・エバンス・トリオの音楽のせいだった。彼らのサウンドは自分の美容室によく似合っていた。あの音楽を聴きながらヘア・カットしていると、お客さんの髪の毛について彼らと会話しているようでもあり、その仕上がりも普段と違って見えているようだった。歌詞もなく、もちろんシンガーのいない即興音楽がどうしてココロを満たしてくれるのだろう。この少しだけの幸福感の理由を知りたかった。

ところで、どの分野でもそうだろうが、何かの技術を手に入れるのはそう容易いことではない。美容技術にしても長い日々の積み重ねがあった。ジャズ・ギターもすぐに弾けるようになるわけではないことを分かっていた。それでも初日のレッスンからつまずくとは思ってもいなかった。単純なブルースのウォーキング・ベースが弾けないのだ。指一本でも弾けるようなラインでさえついていけなかった。この山は相当に高そうである。

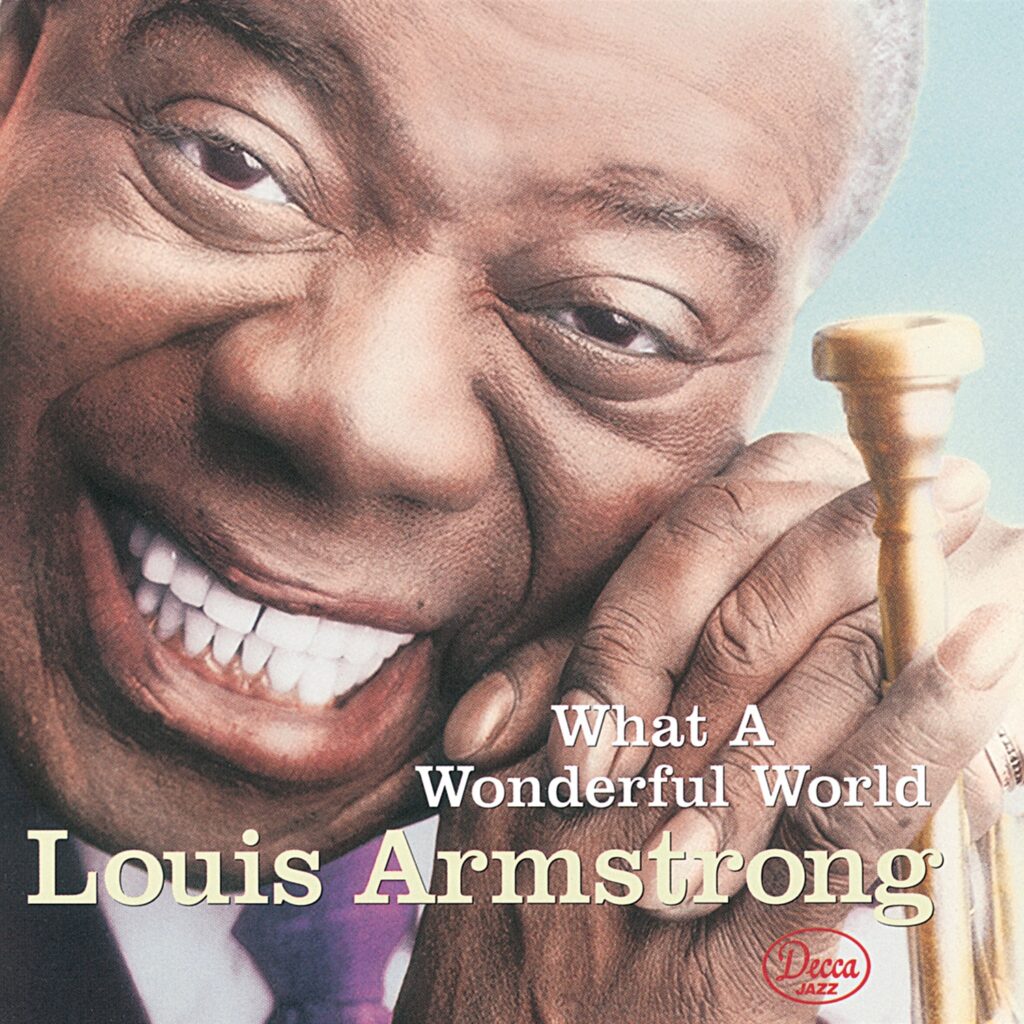

さて、ジャズ・ギターにも取り組むことになったことを記念して、ジャジーな曲を弾いてみようと思った。難しく迷いそうな道に入ってしまったのだが、とにかく始まりくらいは楽しく行きたいということでルイ・アームストロングの代表曲「What a Wonderful World」を選んだ。もちろんこの曲はまだ習ってはいない。ルイの演奏のようにように幸せになれたらいいという願いを込めてということだ。

ルイ・アームストロングはニューオーリンズのアフリカ系アメリカ人が多く住む貧しい地区に生まれた。楽しみが少なかった子供の頃、祭りに浮かれてピストルを発砲してしまい少年院に送られてしまう。当然のようにそこでの生活はとても厳しく辛いものであった。それでもブラスバンドで出会った楽器と音楽が彼を救い始めていく。しばらくすると院内での起床、食事、消灯の合図のラッパを吹く係に任命されることにもなった。前任者の少年が何かの事情でいなくなってしまったのでルイにその役が回って来たのである。大急ぎで合図のラッパの吹き方を覚えた彼は見事に代役を果たした。しかもそればかりではなく、そこで生活している者たちが楽しく朝を迎え、安らかな気持ちで眠りに就くことができるようになったということだった。なんという素晴らしい才能だろう。彼のスタイルは初めから完成していたのかもしれない。

ルイの演奏の様子を見ていると、いつもにこやかに笑っている。辛いことなど持ち合わせていないかのようだ。その理由のひとつはニューオリンズのマーチング・バンドで育ったことだろうか。伝統的なパレードは埋葬に向かう人々の心を鎮めるためのものでもあるし、そこからの帰り道は、故人の魂の解放を表すために明るい音楽を奏でて天国へ行くことを祝うものでもある。そしてこの底抜けの明るさは、まるでルイの笑顔のようでもある。生への果てしなき喜びを表現し演奏している彼は、本当に楽しくてしょうがなかったのかもしれない。ブルースという音楽が人生の憂いを慰めるものならば、どうやらジャズという音楽はその憂いを解放してくれる効果もあるらしい。もしもそうであるならば、習い始めたジャズ・ギターもそうなって欲しいものだ。