ついにローリング・ストーンズが18年ぶりとなる新作スタジオ・アルバム「Hackney Diamonds」を発表してくれました。キース・リチャーズは「全てはチャーリー・ワッツへのトリビュートだ」とのコメントを発表していましたが、喜んでいたのはチャーリーだけではなく、ファンの僕らも同じです。こうしてまたストーンズの新曲を聴くことができるのはとても嬉しいことですよね。いつもと同じ通勤途中の風景も、ガンガンにボリュームを上げて聴けば無敵になってしまいます。やっぱりストーンズはいいですね。それでも先行ダウンロードとして発表された「Angry」と「Sweet Sounds Of Heaven」を聞いた時点では、ミック・ジャガーは元気そうだけれど、キース・リチャーズの体調は大丈夫なのかと、とても心配していました。最近のライブ映像や音源を聴く限り、リュウマチのせいなのか?思うように腕や手を動かせていないようにも見えていたからです。実際にその先行ダウンロードされた2曲でも、キースはあまり弾いていないのでは?と不安の方が大きくなっていました。

ところが、そんな心配は発売日に吹き飛んでしまいました。アルバム全体の楽曲も素晴らしかったこともありましたし、ポール・マッカートニー、スティーヴィー・ワンダー、レディー・ガガ、エルトン・ジョン、ビル・ワイマンら、豪華ゲストを迎えたことで、聴きどころも満載で、その日はニヤニヤしながら聴き入ってしまいました。そしてなんと言っても、ラストに収録された「Rolling Stone Blues」のギター・リフが鳴り出した頃にはキース・リチャーズ様に最敬礼をし、思うように弾けていないのでは?などと疑ってしまったことをお詫びいたしました。ミックのボーカルとハープに絡み合うギター・サウンドは、変わらずに唯一無二の存在感だったからです。ま、ミックとキースにとっては、マディー・ウォーターズのレパートリーはブルースのDNAとして、彼らの中に受け継がれているものなのでしょうが、それを持っていたとしてもこのカッコよさには痺れてしまったのです。

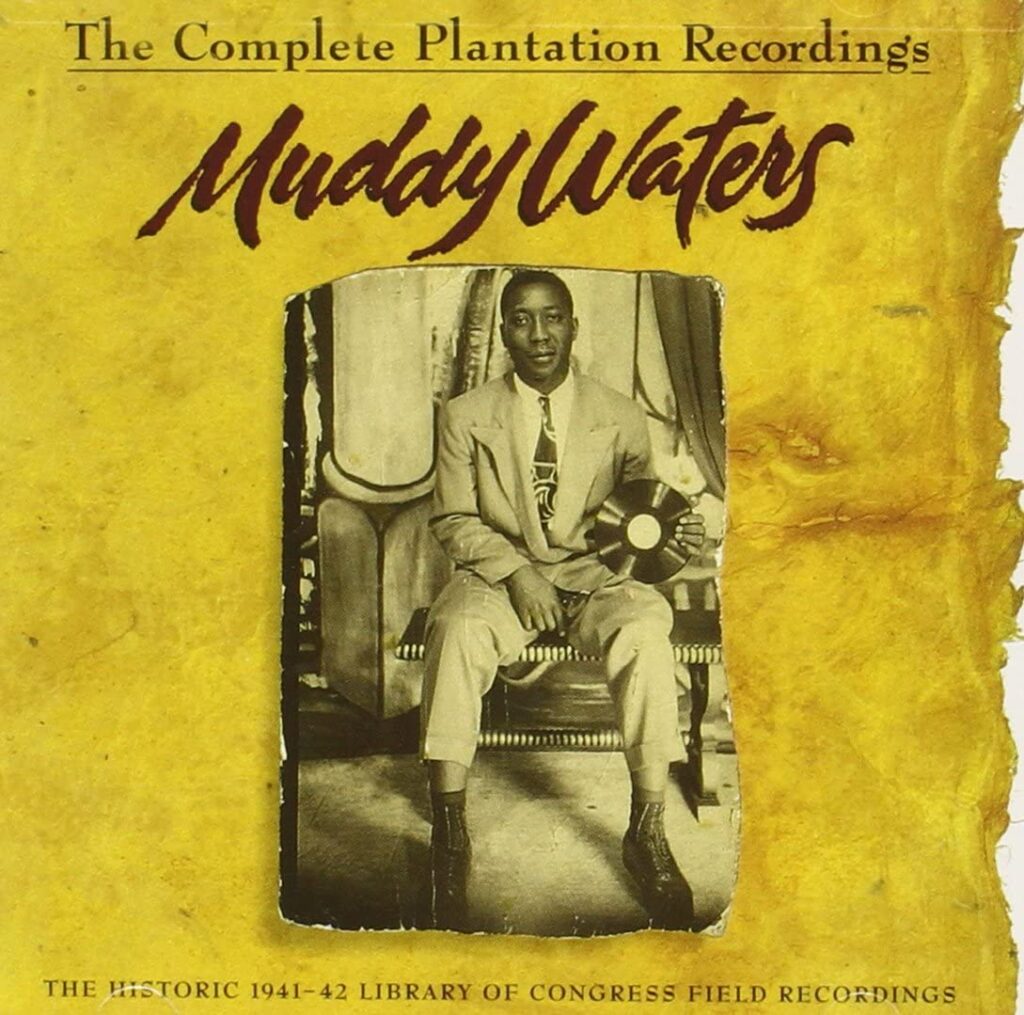

さて、ストーンズのバンド名ともなったマディ・ウォーターズの「Rolling Stone」ですが、1950年の2月にシカゴで吹き込まれ、同年の6月に「Walkin’ Bluse」とのカップリングとして発売されました。売り上げの方も好調だったようで、この頃からマディは昼間の仕事を辞めて演奏活動に専念できるようになったと言われています。シカゴブルースのボスとして成り上がっていく直前の歌声には、自分のスタイルに手応えを感じ始めたマディの自信が見え始めているような気がします。

その自身の現れは歌詞にも描かれていて、自分をキャットフィッシュ(ナマズ)に例えて「深くて青い海で泳ぐナマズは、美女たちに釣り上げられる」と歌います。自分は男としての魅力的で、モテすぎちゃって困るのさってな感じです。後に歌われた「Hoochie Coochie Man」ではその自己顕示欲が強く現れ「女を満足させる男」だとセクシーに歌われるようになっていくのですが、当時は女性が仕事を得て自立できる環境は少なかったため、より強い男性像が求められていたのかもしれませんね。今の時代だと「俺が女たちを満足させるのさ」なんて歌ったら「何を勘違いしているの」と容赦無く平手打ちでもお見舞いされそうです。

つまりマディが大活躍していた時代は、キツイ仕事でなんとか稼いできた男たちが、男としてきちんと認められた良き時代だったとも言えるのではないでしょうか。男としては女に認められてこそ、本物の男になれるって感じです。そしてそれは今でも続いているようでもあります。でも今の時代は、女たちも認めたがられていて、結局お互いが自分を自分をと主張すぎて上手くいかないことが増えているような気もしています…。

あ、これ以上に嘆くと、またアンチが増えそうなので今回はこのへんで失礼致します。