「100年前の世界からやってきた」とも称される米国ルーツ音楽博士のレオン・レッドボーン。パナマ帽に古めかしいスーツ、そしてサングラスに口髭と、トボケた田舎紳士風の男はコメディアンにも見えてくる。歌声だってボソボソとしていて頑張る気配はまったくなし。ライブ中のジョークだって本当にウケているのかさえ怪しく映る。しかしながら、彼の弾き語りは実にロマンチックでありセクシーだ。

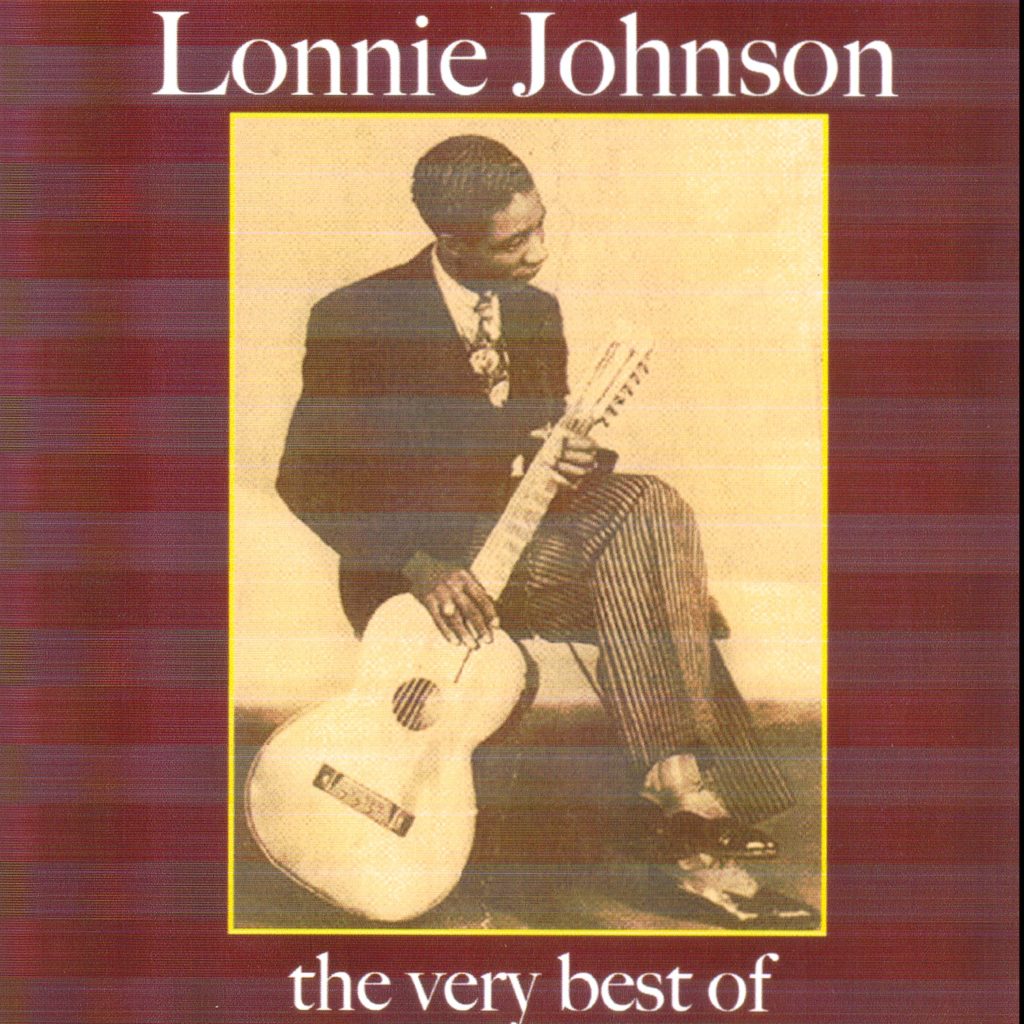

残念なことに、自身については多くを語らずに亡くなってしまったレッドボーンは今でも謎の多い人物だ。なんとなく分かってきた事は、1949年生まれで、70年代中頃からカナダのトロントのナイトクラブやフェスティバルで唄い始めたということ。戦前のニューオルリンズあたりからタイムスリップしてきたかのように現れ、鼻歌のような弾き語りで大昔のアメリカ民謡、ジャズ、カントリー、ブルーズなど、1910年代から20年代あたりの音楽を再生しまくったこと。そのまま時が止まっているかのような演奏でTV番組にまで出演してしまい、人気者にまで登りつめたことなどだ。

この「世界一無名な有名音楽家」は、写真の出来映え次第ではお洒落なフランス人のおじさまにも見ないこともないのだが、酒を片手に舞台袖から登場したまま呑気に飲み始めてしまったり、演奏したかと思えば途中で止めてしまったりと、やはり心は戦前のブルースマンたちのようだ。それでも彼の演奏は癖になる。それはまるで子どもの頃に夢中になったTVアニメのように、ニヤニヤと身体にへばりつくのだ。アルバムの方も1975年の「オン・ザ・トラックス」から始まり、その後も多くのアルバムを出している。結構な頻度でリンゴ・スターやドクター・ジョンなど、レジェンドなゲストたちを迎えながら、すべて同じように戦前のオールドタイムな曲を当たり前のように演奏し、これまた当たり前のように昇華させている。先に結論を述べてしまえば、凄腕のスナイパーなのだ。

それにしてもだ、彼をここまで虜にさせた当時の音楽には何が宿っていたのだろう。ここからは完全に個人的な妄想なのだが、まずレッドボーンは、職人気質を持ち合わせた科学者タイプの人物だったのではないだろうか。単純にギターが上手くなりたいから始まり、音楽をもっと知りたいって気持ちのまま掘り下げていくうちに、ついにはルーツ・ミュージックへと辿り着いたと思えてしまうのだ。

1977年のセカンドアルバム「Double Time」ではとても古いジャズ・ナンバー「Shine On Harvest Moon」を取り上げている。この曲はローレル&ハーディーが歌うように、トーキー映画が良く似合う曲なのだが、レッドボーンのそれを聴くと、こちらの方が正しい取り扱いだと思えてしまう程に耳に馴染んでくる。ここまでのアレンジを完成させるためには相当の時間を浪費してきたはずに違いない。ま、本人にしてみれば、ムダな時間を費やしてきたなどとは微塵も思っていないかもしれないけれど。とにもかくにも知りたかったのだと思う。自分が好きになった音楽、ブルースやジャズのことを。そしてその法則を解析して自由になりたかったのではないだろうか。

何かを上手くなるってことは、自由を得ることとも言える。そしてブルースやジャズは、その枠組みさえも通り抜けようとする気構えも許容している音楽だ。何が正しいとかダメだとか言うよりも、チャンレジしてみること、正直になること、そして何よりもカッコつけたい瞬間までも受け入れてくれる懐がブラックホールのように存在している。単純に古い音楽を好きになったから始まったかもしれないレッドボーンの探求の旅は、いつしか最先端の研究の旅へと移り変わっていったのではないだろうか。それも「勝たなくてはならない」と、重い足かせを付けられたアスリートのようではなく、飄々と散歩する呑気なおじさんのまま突き進んでいったのだと想像したい。汗と涙の後にも解き放たれる空間はやってくるものだけれど、身の丈に合ったまま育つ生き方の方が長く続けられそうに思う。そして旅の途中で出会う人から「なんかそれいいね」と声を掛けられたら最高だ。レッドボーンの鼻歌のように。

*日本語参考 川畑文子 / 三日月娘