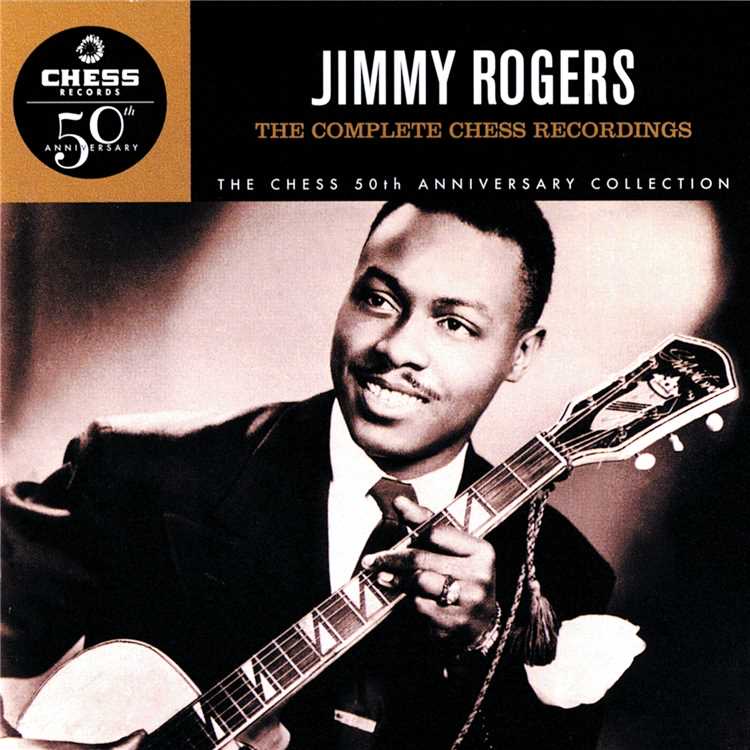

シカゴブルースの立役者の一人であるジミー・ロジャーズのトリビュート盤「Blues Blues Blues」を最近よく聞いている。

このアルバムは、マディ・ウォーターズやハウリン・ウルフではなく、ジミー・ロジャースをクラプトン、ミック&キース、ジミー・ペイジにロバート・プラントが囲んでいるってのが素晴らしい。さらにはスティーヴン・スティルス、ジェフ・ヒーリー、タジ・マハール、そしてローウェル・フルスンがメインゲストとして参加。それぞれがジミー・ロジャースとともにジミーの曲やブルースのスタンダードを競演しているということで、何度聞いても微笑んでしまうのだ。特にミックの歌声は『な、に、か、が、』違う。ミック&キースは「トラブル・ノー・モア」「ドント・スタート・ミー・トゥ・トーキン」「ゴーイン・アウェイ・ベイビー」の3曲に参加なのだが、ストーンズファンだから耳慣れているってのを抜きにしても、『な、に、か、が、』違っているのだ。

たとえばクラプトンが参加している「ブルース・オール・デイ・ロング」「ザッツ・オール・ライト」にしても、彼の歌もギターも耳慣れているはずだからもっとニヤけるかとも思ったが、クラプトンはこういう場面だとブルースに敬意を払いすぎてしまっているのかもしれない。逆に言えばジミーを引き立てている。ミックもブルースのレジェンドに敬意を払っているのだろうけれど、彼の場合は敬意を払いつつも、自分はレジェンド達にはなれないってことに早くに気がついてしまったことで、オリジナルの扉が開いたのかもしれない。ホントに誰とやろうともミックジャガーなのである。

さて、他にも当然素晴らしいテイクはある。まずはなんといっても「ウォリード・ライフ・ブルース」。スティーヴン・スティルスが参加しているわけだが、ファズがかった野太いギターソロはスリリングだし、ジミーの歌声にも晩年の男のシブさが宿っている。

そしてローウェル・フルスンとのナンバー「エブリ・デイ・アイ・ハヴ・ザ・ブルース」はスローテンポでじつにクールにキマっている。B.Bキングのバージョンを聞きなれていた俺にはすごく新鮮だった。毎日がブルースだという歌詞もこのテンポの方がしっくりとくるのかもしれない。

それからもうひとつ面白かったのはジミーの名曲の「ルデラ」。参加したタジ・マハールは、ジミーの声よりもカッコイイのだ。それでもジミーの歌声に戻ると、やっぱこれでいいのかと納得してしまう面白さがあると思う。

結局ブルースって、絶妙なサジ加減がそれぞれの人生次第。「ブルースなら人に分けてもらう必要はない。自分の分はもう持っている」っていうやつがあるけれど、トラブルを抱えた人生こそがオリジナルであって、それぞれがそこに向き合うしかないと思ってしまうのだ。さて、肝心の俺のブルースの方はどうだろうか。