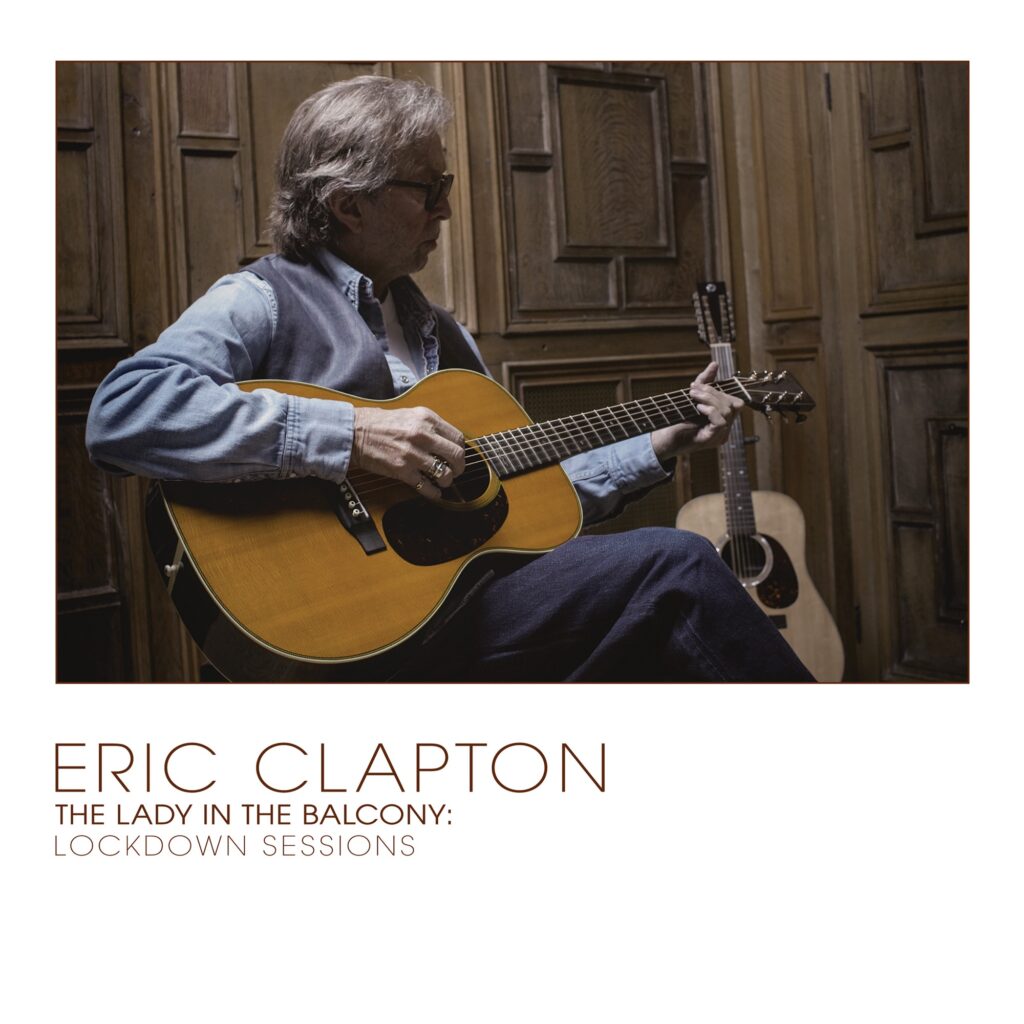

コロナによるパンデミックの影響を受けて良いことは少なかったが、エリック・クラプトンの「ロック・ダウン・セッションズ」を聴くことができたのは幸いだった。昨年、ロイヤル・アルバート・ホールでのコンサートが中止になってしまったクラプトンは、その代わりにイギリスのカントリー・ハウスにバンド仲間と集まり、小さなコンサートを開催した。参加者はバンド・メンバーと、クラプトンの妻のメリアだけ。彼女は唯一の観客としてバルコニーから拍手を贈っている。撮影クルーたちでさえも外に出されたのは、建物の構造上の影響から小さなノイズも拾ってしまうため、外に待機させた中継車から操作しなくてはいけなかったからだ。

さて、演奏された楽曲は、ほとんどがアコースティックによるセットによるもので、大ヒットした「アンプラグド」を思い出させたが、焼き直しなどというノスタルジックなものではなかった。彼のキャリアにおける膨大なレパートリーの中から、自身の曲はもちろんのこと、敬愛するブルースまでも取り上げ楽しませてくれている。とにかくサウンドが心地良く、最近の通勤時にはこればかりを聴いている。

このアルバム「レディ・イン・ザ・バルコニー:ロックダウン・セッションズ」に参加したメンバーは、ネイザン・イースト(Ba&Vo)、スティーヴ・ガッド(Dr)、クリス・スティントン(Key)らと、クラプトンとは馴染み深い人たちばかりだ。音を聴く前に映像だけを見ると、クラプトンだけではなく、スティーヴやクリスからも老けた印象を受けてしまうのだが、演奏が進むにつれて静かに佇む姿には、70歳を超えていくことは素敵で美しいことなのだと気づくことができた。

いつもとは違ったアレンジが施された「Nobody Knows You When You’re Down and Out」からスタートし、クラプトンの歴史を辿るかのように演奏は続けられていく。個人的に感激したのは「River Of Tears」のアコースティック・バージョンを聴くことができたことだ。この曲は98年にリリースした「Pilgrim」に収録された曲で、その同じ年に小さな美容室をオープンさせた僕は、頻繁にこのアルバムをBGMとして店で流していた。あれからクラプトンが変わらず元気に演奏してくれているのがとても嬉しいし、自分もなんとかやっていけている。これ以上何を望もうか。

ひとつの曲が終わる度に、メンバーに「良かった」「いい音だ」「ありがとう」などと声をかけていくクラプトンの笑顔は最高だった。良い時もダメな時もクリエイティブを続けてきた人間から放たれる優しさを受け止めることができた。彼自身もメンバーも、希望していた大勢のファンの前でのコンサートではなかったのだろうが、世界中の人たちが”ヤバイ”ニュースで動揺している中で、このアルバムはとても安らぎをもたらしてくれるものだと思っている。