先月のはじめに胃カメラ検査をしてからというもの、お酒の方は遠慮しておこうと思っていたのだが、やっぱりというか、想定内というか、休日の昼間は自分でランチ・メニューを考え調理し、それに合わせてお酒とギターを楽しむスタイルを取り戻してしまった。少しだけ言い訳をさせてもらえば、「BRUTUS」という雑誌の特別編集である「音楽と酒」というものに出会ったしまったことが要因でもある。この雑誌の中では「飲んで聞く、2つの幸せを1冊に」というコンセプトで繰り広げてられていたからだ。ま、どちらかというと、夜が似合うBARのような雰囲気ではあったのだが…。

けれども、その中でピーター・バラカンさんが「酒と似合うリスニング・バーを始めるとしたら、どのレコードをかけますか?」というコーナーがあった。ピーターさん曰く、イメージした店の座席数は30席ぐらいで開店は午後3時。アフタヌーン・ティー感覚でスタートして、夕暮れとともにBARに切り替わる感じで32枚をセレクトしたということだった。うーん、まるで僕の休日のランチタイムにピッタチリのコンセプトではないか。

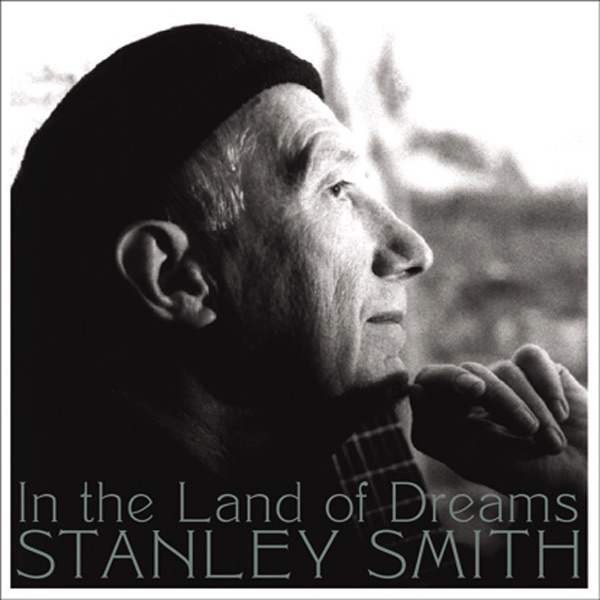

その紹介された32枚のアルバムの中に、スタンリー・スミスの「In the Land of Dreams」というアルバムも紹介されていた。ピーターさんの解説には、「このアルバムを聴くと、アメリカ南部の音楽的底力をしみじみ感じてしまいます」とあった。あちらには無名だけれどもイイ味を持っているミュージシャンがゴロゴロいるんだろうということだった。そこに興味を感じた僕は、初めて知ったその名前をさっそく検索してみた。ピーターさんのコメントは大袈裟でなく素晴らしかった。それどころか、今の僕が奏でたい音楽がそこに見えたような気もした。とにかくアルバムを通してイイ曲だらけで、こんなアルバムに出会ったのも久しぶりだった。「Sweet Butterfly」なんてカッコイイ時のショーケンが歌ってそうな曲なんだよね。

さて、スタンリー・スミスは1945年にアメリカはアーカンソー州に生まれた。11歳の時に手にしたウクレレで音楽に目覚め、その後クラリネットも始めて16歳となった。さらに当時はフォーク・ブームということでギターも始めたが、フォークだけでなく、あらゆる音楽にも興味を持ち始めジャズやブルースまでもを演奏するようになっていく。

その後1964年に軍隊に入隊した彼はフランスに配属され、そこでストリート・ミュージシャンとして街頭で歌うことも経験した。 退役後はミネアポリスでフォーク・クラブを運営したりもしたが、最終的にテキサス州のオースティンに住み着いた。 そこで古き良き時代の音楽を演奏する仲間と出会い「アサイラム・ストリートスパンカーズ」を結成し何枚ものアルバムを出していく。スパンカーズを止めた後は、ソロシンガー、クラリネット奏者として活動するようになり、57歳で初めてソロアルバムを出すのだが、やはり自分のルーツであるジャズをやりたくて、地元オースティンのジャズ・ミュージシャン達と「ジャズ・ファラオス」を結成し、自分の好きな音楽を楽しんでいると言うことだった。

残念ながら現在の様子は調べても分からなかったけれど、77歳となった今でも自分の住む街で音楽を楽しんでいるような気がいている。本当にそうだとしたらとても嬉しい。2011年にはジャパン・ツアーもしてくれていたようだし、また来日して欲しいものだ。会いに行きたいミュージシャンがまたひとり増えた休日であった。