日本の歌謡曲や演歌などではタイトルにブルースの名称が付けられた曲がとても多い。しかしほとんどの曲は、音楽形式的に見ればブルースとは無縁の代物でもある。多くの日本人にとってブルースとは「哀愁に包まれている曲」とか「ブルーな気持ちを歌ったもの」といった意味合いであるからだ。そんな中において、フレディ・キングが歌う「Same Old Blues」は、憂いのある歌詞とコード進行が琴線に触れ易く、日本人がイメージするブルースとやらを表現しつつも、ブルース特有のフレーズも繰り出されていたりと、後に海を越えて生まれた邦楽のブルース「横浜ホンキートンク・ブルース」や「胸が痛い」などの母親のような役割も果たしていると思う。

1934年にテキサス州に生まれたフレディ・キングは、チョクトー系インディアンの流れを持つ家庭に生まれた。彼の祖父はフレディの母親に対し「お前は、多くの人々の心をかき乱し、同世代に大きな影響を与えることになる子供を授かるだろう」との予言もしていたとか。まさに「インディアン、嘘つかない」のである。さて、フレディは6歳の頃になるとカントリー・ブルースに触れ、地元テキサスのライトニン・ホプキンスやルイ・ジョーダンらに夢中になっていった。さらに農園で働くようにもなると、アコースティック・ギターも手に入れ練習に明け暮れていく。そして1949年、先に移住していった母方の兄弟たちを追い、家族と共にシカゴへと移っていく。そして1950年代初頭のシカゴといえば、マディ・ウォーターズやハウリン・ウルフらが躍動し始めた時期でもある。ブルースの聖地へとやってきたフレディは、毎晩クラブに潜り込み、シカゴのオールスターズとでもいうべき面々との出会いを通して腕を磨いていくこととなっていくのだ。

ところで、当時のシカゴ・ブルースを代表するレーベルと言えばチェス・レコードだ。強い憧れを抱いていたフレディは何度かチェスのオーディションを受けている。しかし、ことごとく落選してしまうのであった。チェス側にしてみれば、B.Bキングの二番煎じのようだからと言ったことらしい。それでもこの挫折がフレディを独自のスタイルへと導いていくこととなる。人生にはいい時も悪い時もあるものだが、後々に思い返してみれば悪い時こそ成功へのチケットが用意されていたりもするものだ。フレディの場合もフェデラル・レーベルとの出会いが運命を大きく変えていくこととなる。このレーベルの看板ミュージシャンだったソニー・トンプソンに気に入られ、彼のバックアップを受けることでフレディの才能が一気に開花していくからだ。大ヒットしたインスト曲「Hide Away」では、B.Bキング的なモダンなサウンドをオリジナルへと昇華させ、「友達の女房に恋をしてしまい、身が引き裂かれる思いだ」と歌った「Have You Ever Loved Woman」では、マディ・ウォーターズらシカゴ・ブルースのエロティシズムさえも解き放っている。

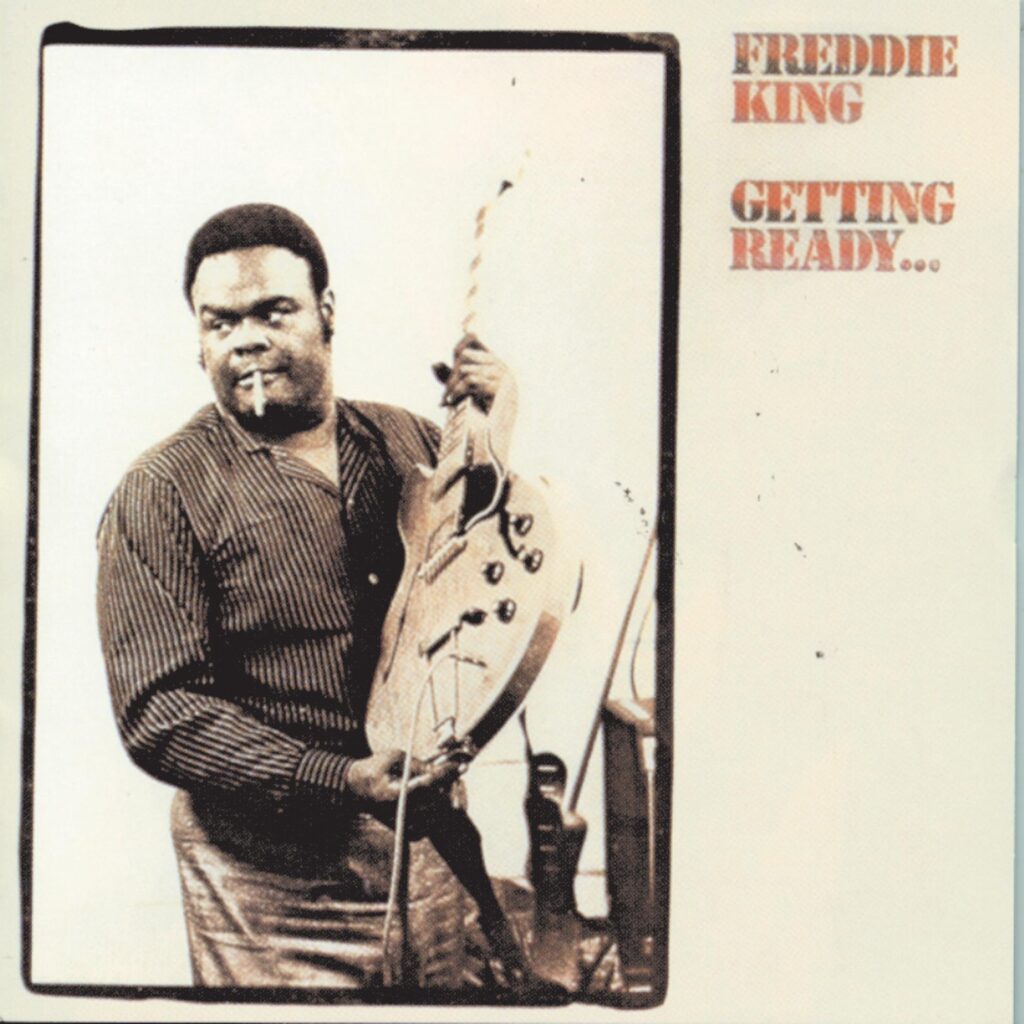

やがてフレディはレコード会社を何度か移籍していくのだが、レオン・ラッセルのシェルター・レーベルでは、ブルース、ゴスペル、ソウルがミクスチャーされていて、まさに南部の音楽をミックスしたスワンプ・ロックの醍醐味も味わえる。移籍後の1stアルバム「Getting Ready…」などは名盤であり、この時期のステージを観たレッド・ツェッペリンのメンバーは、フレディの演奏に衝撃を受けすぎて、開いた口がふさがらなかったという。確かに第2期ジェフ・ベック・グループが取り上げた「Going Down」のサウンドを聴けば、ツェッペリンへと繋がっていくブルース・ロックそのものと言っても言い過ぎではないだろう。

さてさて、フレディのセクシャルなギターは、ここでというタイミングでしゃくり上げてくれる。まるでゆっくりなドリブルからギアを上げ、一瞬で相手を抜き去っていくサッカー選手のようなフレーズだ。さらに聴き込めば、他のメンバーの音を良く聴いているのが分かってくる。音のスペースを上手く使い、メンバーたちとの会話を楽しんでいるのだ。こんな男なら会社を立ち上げていたとしても大成功していたと思う。惜しくも精力的に活動していた矢先に、出血性潰瘍と心不全により他界しているが、フレディのフレーズには、独りよがりではない優しさとリーダーシップが満ち溢れている。起業家としての彼の姿も見てみたかったと思うのは、こんな時代だからだろうか。