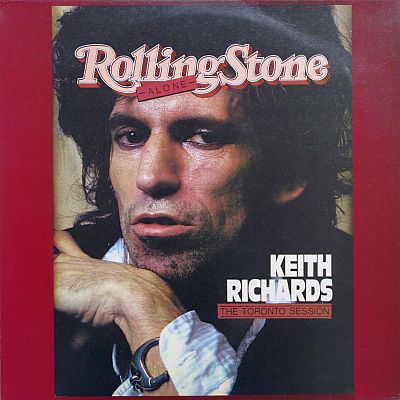

はじめて聴いた「Worried Life Blues」は、友達から教えてもらったキース・リチャーズのブートレグだった。1977年のトロントセッションを収録したアルバムで、今でも有名なやつだ。その頃のキースといえば、ドラッグ問題が深刻化していた時期。かなりヘロヘロで警察にしょっぴかれ、懲役も喰らうだろうと噂されていた。おまけにストーンズの他のメンバー達はキースを置いてカナダを脱出してしまい、孤独な状況の中でレコーディングが行われたらしい。しかしここでのキースの歌声は、哀しみも超えた境地のようだ。もうブルースも通り抜け、聖歌の域に達している。まだ聴いたことのない人はぜひとも聴いて欲しい。きっと癒されると思うから。

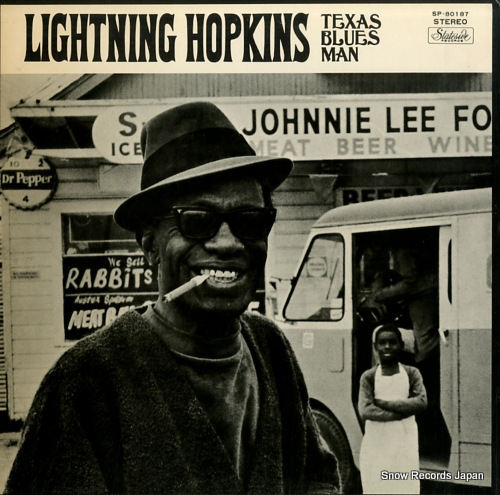

さて「Worried Life Blues」だが、とても多くのアーティストに歌い継がれている。しかもキースからチャック・ベリーまでと、ロック・ミュージシャンにもフォローされているのが興味深い。

作者はシカゴのブルース・ピアノの確立者ビッグ・メイシオ。彼の左手による肉厚なベースラインに多くのミュージシャンがヤラレたのだと思うし、このピアノでのベースラインをギタリストの誰かがパクって、ロックンロールの定番ギターフレーズに仕立てたはずだ。そう言えば、チャック・ベリーの映画「ヘイル・ヘイル・ロックンロール」の中で、キースが「チャック・ベリーのギターのリフは、ジョニー・ジョンソンのピアノ・リフをギターに応用したものだ」と言い放っていた。ま、こういった話は、取った取られたって騒ぐのは野暮ったい。最高のピアノマンと一緒に演れたギタリストに敬意を払うべきだろう。もし彼らが一緒に演れていなかったら、ロックンロールは生まれていなかったはずだしね。

才能は同じ場所に結集するって話はよく聞くし、本当にそうなのだとも思う。バンドだけでなくビジネスシーンでさえ、社会を見渡せば素敵な繋がりのおかげで成り立っている。孤高の天才と呼ばれている人も、必ず何かと誰かと繋がっているのだ。「俺の発明だ」と叫んだところで、俯瞰してみれば滑稽でしかない。皆んなで笑い合い歌える方がいいに決まっている。そうだ、今後コロナの特効薬ができた時には、権利の奪い合いで流通が遅れるのだけは勘弁してほしい。国と国、人種を超えて助け合わないといけない状況なのは子供でも知っている。

ところでブルースの歌詞には「金も女も消えてしまった」「ひとりになってしまった」と、嘆くやつが多いが、それでも最後のオチでやせ我慢している歌もたくさんある。「Worried Life Blues」もそうだ。

Worried Life Blues / 悩める人生のブルース

Oh Lordy, Lord, oh Lordy, Lord

It hurts me so bad, for us to part

But someday baby,

I ain’t gonna worry my life anymore

おお神よ神よ

すごく辛いよ 別れてからというもの

でもいつかは ベイビー

俺はこれ以上苦しまなくなるだろう

So many night, since you’ve been gone

I’ve been worried an’ griev’in, my life alone

But someday baby,

I ain’t gonna worry my life any more

幾夜も経った お前が行ってから

俺は一人で嘆き苦しんだ

でもいつかは ベイビー

俺はもう人生を悩まなくなるだろう

と、こんな感じでやせ我慢が続いていくのだが、この男は狂いたいところを堪えているうちに、嫉妬がどれだけ周りをも不幸に向かわせる毒だってことに気づいていったのかもしれない。男が幸せになるには、女の幸せから願わなくてはならないものなのだ。心に粘る痼りを浄化するには多くの時間を必要とするだろうけれど、この重苦しい時代にはそんな男達が出てこないとヤバイぜ。がんばりましょう男達。